topics

020 : テレキャスター/エスクワイヤー

ロリーがメインで使用していたのは、いわずと知れた61年製の塗装のはげたサンバースト・ストラトキャスターだが、その他にオープン・チューニングのスライド奏法用にいくつかテレキャスターも弾いていた。ここではロリーのテレキャスター(含むエスクワイヤー)について調べたことを書いていく(※とんでもなく長いよ)。

ロリー所有のテレキャスターとエスクワイヤー

ロリーのギター・コレクションについては、公式サイトにもギャラリーがあるが、日本の音楽雑誌『Player』の2006年10月号に写真付きで掲載された(写真:富岡秀次、テキスト:関野淳)ものがより詳しいのでこちらを基本に見ていくことにする。

以上10点が『Player』の特集記事に載っていたロリー所有のテレキャスター。左から

003 Fender Esquire (late '50s)

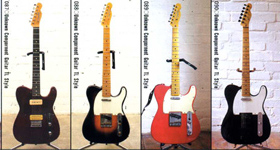

011 Fender Telecaster (1966)

012 Fender Telecaster Deluxe (1976)

014 Fender (Japan) TL52 (1980's)

086 Eccleshall TL Style

087 Unknown Compornent Guitar TL Style

088 Unknown Compornent Guitar TL Style

089 Unknown Compornent Guitar TL Style

090 Unknown Compornent Guitar TL Style

096 Encore TL Style

(行頭の数字は記事につけられた番号)

003の黒いエスクワイヤーと011のクリーム色のテレキャスターはステージでも良く使用していたので写真や映像がいくつも残っているが、こちらについては後から詳しく述べる。

|

012のテレキャスター・デラックスはストラトキャスターのようなヘッドが付き、ストラトキャスターのような「コンター」とよばれる括れがボディにある、ハムバッカー・ピックアップのついた独特の仕様のテレキャスター。 1973年から1981年に製造されていたそうだが、ロリーが所有しているのは1976年製で、色はスタンダード・カラーのウォルナット。ただし、コントロール・ノブなどがかなり改造されている。 (左:ロリー所有のもの 右:オリジナル仕様) |

(ロリー所有のテレDX) |

(オリジナルのテレDX) |

(同アルバム、デラックス仕様盤掲載のプロダクト・ノート参照)

|

014は1980年代製造のフェンダー・ジャパン製だそうだが、チューナーをオリジナルのクルーソンへ交換してある他、ジャンボフレットへの交換(これは上述テレキャスター・デラックスも同様)、ピックアップも交換されているようだ。 ボディはジャパニーズ・アッシュと呼ばれる北海道産のセン材とのこと。 「かなり使い込んだようで」との説明だがステージで使用している写真は見あたらないので、レコーディング等に使用されていたのかもしれない。 このギターの写真撮影を担当された富岡秀次氏によると、シリアルがJVナンバーとごく初期の年代のものなのだそうだ。 |

|

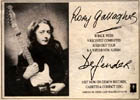

086はロリーのギターを良くリペアしていたエクルシャル・ギターズのゴードン・モーリスがロリーにプレゼントしたものだそうで、ディマジオ・スーパー・ディストーションというピックアップを2つ搭載してあるオリジナル。 "Defender"収録の「Continental OP」で使われている(スライドにはグレッチ・コルベットを使用)。またメインではないが、同アルバム収録の「Failsafe Day」でも使用しているそうだ。 |

|

087から090はメーカー不明のコンポーネント・ギターで、096はアンコールという会社の安価なテレキャスター・タイプのギター。 ロリーの甥で『Notes From San Francisco』のリミックス等にも関わったダニエル・ギャラガーは、自身が所属していたバンド(カザルス/2009年に解散)のレコーディングで「ロリーが作ったテレキャスター」をかなり使用したと話している(『ギター・マガジン』2008年9月号)。もしかしたらこの中にそのギターがあるのかも..。 |

|

この特集記事にも公式サイトのギャラリーにも載っていないが、同じようなコンポーネント・ギターがもう一つある。1994年のモントルー・ジャズ・フェスティバルなどで使用されたナチュラル・フィニッシュのテレキャスターだ。このギターはドイツのテレビ局WDRのカメラマンでロリーの友人の一人でもあったルディ・ガーラック(Rudi Gerlach 1948-2007)氏が組み上げて、ロリーにプレゼントしたというもの(参考:http://www.rory.de/rudi/telecast.html/ご本人は「貸していただけ」と仰っていたらしいが)。最初はハムバッカー・ピックアップがついていたのだが、それを外してセイモア・ダンカンのピックアップをつけたそうだ。この時期のライヴでは良く使用されていたようだが、ロリーの死後ガーラック氏の頼みで返還されたとのこと(その後売りに出されたという話も)。それ故、公式サイトのギャラリーなどには掲載されていない。 |

1966年製テレキャスター

エスクワイヤーの前に、クリーム色のテレキャスターについて見ていこう。

|

指板はローズウッド。初期のテレキャスターは全て1ピース・メイプル・ネックだったが、1959年の中ごろにそれを廃し、ローズウッド指板のネックを採用する。その後66〜67頃に「貼りメイプル」と呼ばれるローズウッドの代わりにメイプルの指板を張ったラインナップが登場しているそうだ(69年には1ピース・メイプルがラインナップに復活)。ローズウッド指板の12フレットの2つのポジション・マークの間隔は63年の中ごろからそれ以前のものより狭くなっているそうだ。 ヘッドについている『Fender』のロゴは、66年前期から67年中期まで採用された「トランジッション・ロゴ」と呼ばれるもの。そのあたりからこのギターが66年製(あるいは67年製)と推測されているようだ。 ヘッドについている『Fender』のロゴは、66年前期から67年中期まで採用された「トランジッション・ロゴ」と呼ばれるもの。そのあたりからこのギターが66年製(あるいは67年製)と推測されているようだ。ロリーはこのギターに関しては特別な改造はせず「そのまま使った」と言っているが、黒のエスクワイヤー同様に3ピックアップ仕様に改造していた時期もあったようだ。 また、『Player』のこの特集記事によると、ブリッジ・サドルはステンレス製のものに変えられているとのこと。 |

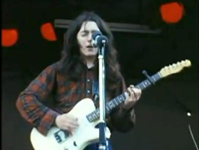

| このギターが(現在見つかっている)映像の中で最初に見られるのは、1970年8月28日のワイト島フェスティバルでのもの。『Sinner Boy』と『Gambling Blues』の2曲で使われている。ロリーが最初のラインナップのテイストを率いてベルファストへ転居してきた1967年の時点では、ロリーはギターをあのストラト1本しか持っておらず、クラブでゲイリー・ムーアのバンドと同じ日に演奏する時はお互いのギターを「スペア」としてステージに置いておくという約束をしていたそうだ(その頃ゲイリーが使っていたのはテレキャスターだったらしい)。その後テイスト時代に日本製のグヤトーンのギターをスライド用として購入したもののイマイチ使い勝手が悪く、テレキャスターに買い直したそうだが、これがそれなのではなかろうか。 |

|

ソロになってから最初のライヴといわれている1971年3月30日のフランスでのテレビ放送映像にも登場。

その後1974年の米国公演あたりまで、スライド奏法用のギターとしてたびたび写真や映像に登場している。

(画像左から )

# 1971年3月 La Taverne de l'Olympia, Paris

# 1971年5月 Beat Club #67

# 1973年1月 Jerry Lee Lewisセッション

# 1973年頃のグラビア

# 1974年1月 Irish Tour '74

# 1974年1月 1974.1.27 名古屋公演

# 1974年6月 Don Kirshner's Rock Show, USA

|

1975年頃から例の「黒いエスクワイヤー」が登場し、このギターの表舞台での出番はほとんどなくなるが、1980年8月22日に行われた「レディング・フェスティバル」でこのギターを手にしている姿が確認できる。 この時はストラト用のものを2つ加えた3ピックアップ仕様に改造してある。 |

|

|

|

その後は、晩年1990年10月17日のロックパラストで『The King Of Zydeco』が演奏されているのが確認できる。この頃にはもう、テレキャスター用のピック・アップに戻っているようだ。 ストラト以外のサブのエレキギターとしては最も古い付き合いとなるが、デビューして20年経ってもまだ大事に使われているところを見ると、このギターもロリーのお気に入りの一つであったのだろう。 |

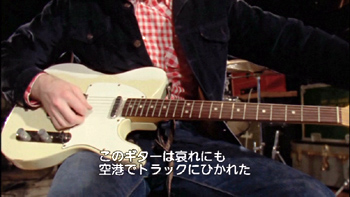

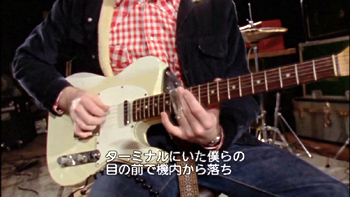

さて、ロリーのギターに関してはいろいろなエピソードが存在するが、その中に「空港で事故にあったテレキャスターを修理に出したら、緑色になって戻ってきた」というのがある。ドキュメンタリーDVD『Irish Tour '74』の副音声(弟ドネルとベースのジェリーによるオーディオ・コメンタリー)の中ではこのように紹介されている。

ここまで参考にしてきた『Player』2006年10月号の特集記事の中でも

(D : ドネル G : ジェリー)

D: このギターは哀れにも空港でトラックにひかれた

G: 荷物用のね

D : そうだ

ターミナルにいた僕らの目の前で機内から落ち

荷物係の男がその上をわざとひきやがった

色がきれいなのに

G : 音の美しいテレキャスターだったよ

D : 有名な修理師に頼んだのはいいが

頼みもしないのに色を変えられた

気を利かせたつもりだったんだ

ロリーが怒ったな

クリーム色が良かったと

G : たしか緑になったんだっけ?

D : 聖パトリックにちなんだとか

空港でこのギターが事故にあった時に、ロリーのギターをリペアしていたクリス・エクルシャルが勝手にライト・ブルーにリフィニッシュし、ロリーが怒ったのでもう一度ホワイトにリフィニッシュされたという逸話が残されていると、空港でのエピソードについて書かれている。色について、ここでは何故か「ライト・ブルー」となっているが、何色であったかはともかく、「修理に出したら違う色になって戻ってきた」というエピソードが添えられるのがこのギターで、海外誌『Guitar & Bass』2005年6月号の特集の中にも

This '67 Tele has led a chequerd life : it was once refinished in green by Chris Eccleshall, then abandaned for several years,but after a refinish in the '70s Rory started using it again.という記述がある(この記事では「67年製」とされている)。

(以前クリス・エクルシャルにより緑色に変えられてしまい、しばらくロリーはこのギターを使わなかったが、70年代にリフィニッシュ後再び使うようになった。)

オフィシャル・サイトでの説明にも同様の話が書いてあり、「ボディの上部がひどく傷つき欠けてしまったのでクリス・エクルシャルに修理を頼んだら、親切心から愛国の意を込めてエメラルド・グリーンに塗り替えられてしまった。ストラトを見ても解るように、ロリーはギターをリフィニッシュするのが好きではなかったのでそれが気に入らなかった。その後どうにかまたナチュラルなクリーム・ホワイトに戻してもらえた」とある。

ところが、ロリー自身は76年の取材で次のように述べている。

− 他に好きなギターあるの。

ロリー いっぱいある。53年のテレキャスター・エスクワイヤー。修理屋へもって行ってクリーンアップしてもらって、ビックアップも換えた。修理屋から戻ってきた時には最初黄色だったのが緑色になったよ。

それはもともとイエロー・タイプの渋い感じがでてたのに、修理屋が勝手に塗りかえてしまったんだ。それで、また俺が黒に塗りかえたんだよ。

(1977年1月号「音楽専科」 インタビューby 矢嶋俊規)

「修理屋から戻ってきたら緑になっていた」という事件が二度も起きるものなのだろうか??

黒いエスクワイヤーと消えた黄色いテレキャスター

|

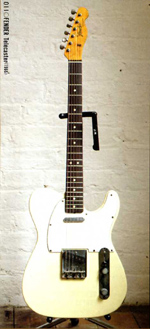

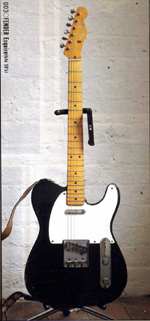

それではロリーが愛用していた黒のエクスワイヤーについて資料を見ていこう。 ネックはメイプル。製造年は、公式サイトでは1959年、『Player』の特集記事や海外誌『Guitar & Bass』2005年7月号の特集記事では1950年代後半(1957年から1959年ごろ)とされているが、ロリー自身がこのギターを手に入れた時は「53年製のエスクワイヤー」と言われたのだそうだ。製造年の推測については、このあと各部品をみながら検討していく。 『Player』の記事では「個人売買で入手」とあるが、中古のギターを扱っていた男がある日電話をしてきて「1953年製のエスクワイヤーをもっているが興味はないか」と言ってきたのがきっかけなのだそうだ。フィニッシュは最初はクリーム色だったそうだが、どうも「ブロンド・フィニッシュ」が経年変化で黄色く変色したものだったように思える。かなり汚かったというが、ヴィンテージらしい作りのよさが気に入って入手したとのこと。それ以前に、白いテレキャスターを持っていたが、これを手に入れてからこっちをメインに使っているとも述べている。本来1ピックアップ仕様のはずのエスクワイヤーだが、入手した時には既にテレキャスターのフロント・ピックアップが装着されていたそうだ。 1971年のインタビューで既に「エスクワイヤー入手」の話をしているので、手に入れたのはその頃のようだが、この「黒いエスクワイヤー」が登場するのは1975年の中ごろ以降だ。その後、いろいろと改造も進み、3ピックアップ仕様になったりもするが、現在は元の「テレキャスター状態」に戻っている。 |

Electric again, Gallagher switches to a black Esquire with an extra pickup - an EsquireCaster? Once, he had it cleaned and it came back lime green. Now it's black, looking younger than it really is.「ライム・グリーン」とここではなっているが、何にしても「緑」。1976年と比較的「事件」に近い年代のインタビューや記事であることや、白いテレキャスターが緑になったという話をロリーがしている記事が見当たらなかったことなどから、やはり「緑になってしまった」のはこのギターなのではないだろうか。入手したのが1971年ごろであったのに「黒」が登場するまでに長い時間がかかっていること(「汚かったから塗り変えた」のであればもっと早く黒いギターが表に出てきていてもおかしくはない)、「黄色で渋い感じが出ていて気に入っていた」というのに黒にしてしまったことなどもどうも腑に落ちない。何か事情があっての塗り変えだったのだろうと思うのだ。

再びエレクトリックへ。ギャラガーはピックアップをひとつ追加した黒いエクスワイヤーに持ち替えた。エクスワイヤー・キャスターというべきか?以前、これをクリーンアップに出したらライム・グリーンになって戻って来たそうだ。今は黒になって、実際より新しいもののように見える。

(Rory On! : ROADRUNNERS (from the January 10-23, 1976 issue of "STREET LIFE") )

なお、66年製の白いテレキャスターのフィニッシュについては、こんな記述もあった。

A white ‘63 Telecaster. The lead pickup was rewound. It was repainted; I stripped it down to its natural wood, and then I tried to get the natural creme finish that I could get, but it turned out kind of white. I used that with Taste as well. It's a very good Tele.このリペイントがいつの頃のことなのか解らないが、「緑になってしまったので」という話はどこにも出てこない。同時に、「空港でギターが事故にあって...」という話をロリーがしているインタビュー記事も見つからなかったので、実際に空港で傷ついたギターはその「白いテレキャスター」で、他の何らかの理由で修理をしてもらったら緑になったという「黄色いエスクワイヤー/テレキャスター」の話とごっちゃになっているのかもしれない。実際にドネル自身も「僕はいつもその2本を混同してしまうんだけど」(『Player』2006年10月号インタビュー)と述べているので、そのあたりのことはなんともはっきりしない。

白い63年のテレキャスター。リード・ピックアップを巻き直した。リペイントもされてるんだ。ペイントはがしてナチュラル・ウッドにして、それからナチュラルなクリーム・フィニッシュにしようとした。でもなんだか白っぽくなっちゃった。テイスト時代にも良く使ってた。とても良いテレキャスターだ。

(RORY ON! : "The Wearing of the Blues" from "guitar for the practicing musician" 1991年8月号 )

公式サイトでも公式発売のDVDでも一番身近なドネルが「白いテレキャスターを修理に出したら緑色になって戻ってきた」と話しているし、近年の雑誌記事でのギター紹介でもそうなっているのであまり突っ込まない方が良いのかなぁ、とも思うが、一考察としてここに記録だけしておくことにする。

また、「勝手に塗り変えられてしまった」ことに腹を立てたにしても、何故それをもとの色(黄色っぽいクリーム)にせず黒に塗り変えたのか、あるいはどうして緑のままで妥協しなかったのかについて、特に説明はみあたらなかった。ただ、当時の北アイルランド問題の難しさなどを考えると、政治的・社会的な色でもある「緑(ナショナリスト/リパブリカン/カトリック側)」と「オレンジ(ユニオニスト/ロイヤリスト/プロテスタント側)」はアイルランド人のロリーが彼にとっての公の場であるステージで気楽に身につけられる色ではなかったのではないかとも思う。この当時彼がステージで演奏するギターにその「色」を持ち込むことは、政治的な問題を持ち込むことにも繋がりかねなかったからだ(特にベルファストでは)。なので、ロリーがそのことを意識したかどうかは解らないが、結果的には緑のままにしなくて良かったのではないかなと思ったりする。

消えた黄色いテレキャスター

さて、「最初黄色だった」という「テレキャスター・エスクワイヤー」。どこかにその痕跡がないかと探したら、公式サイトのギャラリーにも『Player』の特集記事にも載っていない「テレキャスター」の映像があった。

画像左から

# 1971年12月 Beat Club #74

# 1972年 4月 Club Marquee, London

# 1972年 5月 Savoy, Limerick, Ireland

# 1972年 6月 Beat Club #79

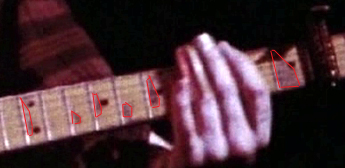

これらのギターは当時の雑誌グラビアにも時々みられるが、どれもクリーム〜黄色のボディにメイプル・ネックがついている。ボディの色については映像の色調もあるので画像を見ただけでは「違う色」とも「同じ色」とも判断できないが、細部を見ていくとこれらがピックガードが黒と白という違いはあるものの「同じギター」であることが解る。

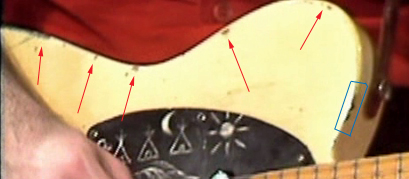

フレットボードの黒ずみ箇所が同じ

(上から:1972年4月 Club Marquee、1972年5月 Savoy, Limerick、1972年6月 Beat Club)

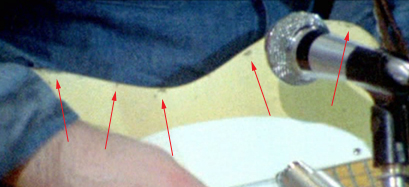

ボディの塗装欠損箇所が同じ

1972年4月 Club Marquee, London

1972年4月 Club Marquee, London 1972年5月 Savoy, Limerick, Ireland

1972年5月 Savoy, Limerick, Ireland 1972年6月 Beat Club #79 (Radio Bremen)

1972年6月 Beat Club #79 (Radio Bremen)(※最後の青い枠で囲った部分は新規で付いたキズのよう(1971年12月のBeat Clubの時にはついていない))

使用する人のクセもあるので似たような場所にキズがついたりすることもあるだろうが、ここまで同じ箇所にキズや黒ずみがあるということは考えられないので、これらは同一のものとみるのが妥当だろう。

さて、このギターだか、1971年の後半から1972年の半ばくらいまでは映像で確認でき、雑誌などのグラビアにも正確な撮影年代は解らないがしばしば登場している。かなりお気に入りだったのではないかと思うのだが、1973年ごろから突然姿を見かけなくなる。そして白いテレキャスターが再びステージに登場するようになる。黒いエスクワイヤーが登場するのは1975年ごろなのだが、はたしてこの黄色いギターがのちの黒いエスクワイヤーとなるのだろうか。

ということで、「黒いエスクワイヤー」と「黄色いテレキャスター」の細部を順番に見ていこう

◎ヘッドのデカール(ロゴマーク)◎

下の画像は1978年出版の『The GUITAR』というムックの中に載っていた写真。左側はロリーのギターではなく、ジェフ・ベック(Jeff Beck)の「1952〜53年製のエスクワイヤー」。右がロリーの「黒いエスクワイヤー」。

ベックのギターを見て解るように、エスクワイヤーというのはそもそもピックアップがリア側にしかない(フロントにもう一ついた2ピックアップのものが「テレキャスター」)。古いエスクワイヤーにはテレキャスターのフロント・ピックアップを後から付け加えるという改造を施したものが良く見られるそうだが、ヘッドについた「Fender」のロゴマークのそばに「"ESQUIRE"」「"TELECASTER"」とそれぞれ書いてあるので、元が1ピックアップであったか2ピックアップであったかはそれで判断できる。

(参考)Jeff Beck : ESQUIRE (1952 or 1953)

|

Rory Gallagher : ESQUIRE (late 1950's)

|

|

|

ジェフ・ベックがメンフィスでファンからプレゼントされたというブロンド・カラーのエクスワイヤー。とても状態が良い。 1952年から53年のモデルだそうで、ヘッドの中ごろに丸い形のストリング・ガイドが付いている(赤い矢印参照)。「Fender」のロゴはストリング・ガイドよりもネック側についている。 |

ロリーの「エスクワイヤー」。77年ごろに撮影された写真だが、改造されてピックアップが3つついている。 ストリング・ガイドがこのような羽根型に変わったのは1956年の中ごろだそうで、当初は取付位置が丸型のものと変わらなかったが、すぐにこの写真のような位置に変わった。 それに伴い、「Fender」のロゴの位置も変更になっている。ロゴの形そのものはそれ以前と同じ「スパゲティ・ロゴ」。これは66年の頭ごろまで採用されていたが、このロゴの位置でネックがワンピースメイプルなのは1957年〜1959年ごろということになる。 |

|

で、上述の「黄色いテレキャスター」を見てみると、ストリング・ガイドの位置もロゴの位置も「黒のエスクワイヤー」と一致する。 「Fender」の文字の下が「"ESQUIRE"」なのか「"TELECASTER"」なのか判読することは難しいが(ヘッド部分なのであまり映らない上に動きが早い..)、どちらかといえば「"ESQUIRE"」のようにみえる。 |

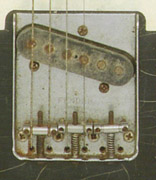

◎ブリッジ◎

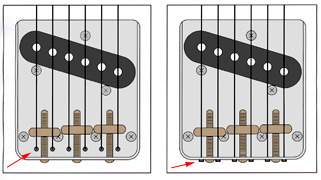

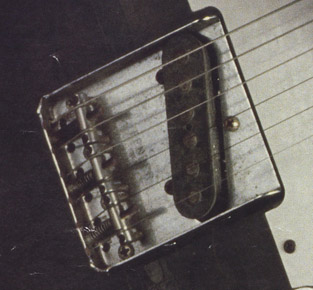

ここではロリーの1966年製テレキャスター(白)を参考資料として使うが、ロリーのエスクワイヤーはブリッジ部分にも特徴があった。(写真だけでは見え難いので、簡易イラストを真ん中に置く)

Rory's 1966 Telecaster |

|

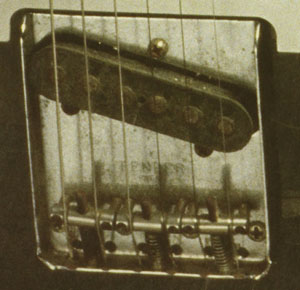

1959 Esquire (1977撮影) |

左の白いテレキャスターのブリッジ・プレートは標準的なもの。プレートの底の部分に小さな穴が開いているが、ギターの弦は裏面からボディを貫通しここから表に出てくるようになっている。上述のジェフ・ベックのエスクワイヤーも同じ方式。

右のロリーのエスクワイヤーは、ブリッジ・プレートの一番奥側の壁の下の方に開いた穴から弦を通す仕組みになっており、ギターのボディは通らない。「トップ・ローディング」式ブリッジ・プレートというのだそうだが、これが採用されていたのは1958年半ばから1959年半ばまでのごく短い期間だけだという。ということで、ロリーのエスクワイヤーもその頃の製造のものと思われ、公式サイトのギャラリーでは「1959年製」とされている。(但し、その後ロリーのエスクワイヤーは更に改造が進み、ブリッジ・プレートも標準のものがつけられるようになる)

ロリー自身もこの黒のエスクワイヤーがトップ・ローディング式でボディに穴の無い珍しいタイプのものだったと、1987年のインタビューで振り返っている。

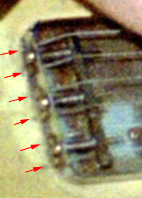

さて、下の画像、左はロリーが1972年6月にリムリックのライヴで使用した「黄色いテレキャスター」。

右の「黒いエスクワイヤー」と同様にブリッジ・ブレートの外に弦の留め金が出ているのが解る。

ということでこちらも「トップ・ローディング」式。

この仕様のブリッジがついているものにはボディ裏に弦を通す穴が開いていないそうだが、残念ながらボディの裏がはっきりわかる映像や画像を探し出すことができなかった。

限られた製造年代のギターであることなど、ここまでの情報だけでも、またロリーがグヤトーンを手放して後悔して以来「不要になったからと言ってギターを捨ててしまったりしたことはない」ということなどから見ても、この「黄色いテレキャスター」が後の「黒いエスクワイヤー」であると言えるのではなかろうか。

◎ピックガード◎

|

ピックガードは細かい話をすると色のほかに素材や縁取りのラインなどいろいろな種類があるそうだが、ここでは止めネジの数に絞って見ていく。 テレキャスター/エスクワイヤーが発売されてからしばらくは黒で止めネジが5本のものが標準だったそうだ。白いピックガードが登場したのは1954年ごろだが55年ごろまでは黒いものも出回っていた。ネジが8本になったのは、ローズウッド指板に変わった1959年中ごろからだそうで、それ以降はずっと8本ネジが続く。 ロリーの「黄色いテレキャスター(エスクワイヤー)」「黒いエスクワイヤー」は製造年からみるとそもそも白い5点止めピックガードついていたはずなのだが、黄色時代・黒時代のどちらも5点止め、8点止めの両方を使用している。 |

(ネジ止めの位置:参考) |

|

← 「黄色い」ギター時代 白で幾何学模様が描かれた黒いピックガードは1971年12月のBeat Clubと1972年6月のBeat Clubで見られるが、こちらは8点止め。 白のものは1972年4月のClub Marqueeのライヴや1972年5月のLimerickで見られる。上述ビートクラブの間に白のピックガード装着時があったということか?こちらは5点止め。 |

|

「黒い」ギター時代 → 1975年から1976年の前半ごろまで5点止めの白いピックガードを使用。ただし、ネック近くにもう一つ止め穴を開け、6点止めにしている。ロリーの手で隠れて見えないが、この時は2ピックアップ仕様になっている。 1976年後半から3ピックアップに改造、白の8点止めのピックガードに。 テレキャスター用のピックアップに再度変更した現在の状態では普通の5点止めのものが装着されている。 |

|

◎ピックアップ◎

a) 1971年後半〜1972年頃

|

「黄色」ボディの時代は「手に入れた時にはもう付いていた」というテレキャスターのピックアップがついた2PU状態。本来はエスクワイヤーだが、もともとあまりエスクワイヤーという意識は無かったのかもしれない。そもそも気に入った理由は「ネックとかのバランスが最近の量産品より良く考えられているから」ということだったそうだ(ネックがしっくりくるかどうかはギタリストには重大事なのだとか)。72年ごろまで使用が確認されているが、ロリーはテレキャスターのピックアップに不満を持っていたようだ。 |

キーボードを加えた4人編成になったことで、他の楽器に負けない音、というのを求めるようになったのだろうか。1975年リリースのアルバム『Against The Grain』ではスライド・プレイにテレキャスターを使わず全てストラトでレコーディングをしているようだ(参考:"Beat Instrumental" 1975.11)。もう一本、スライド用にストラトキャスターを買おうかと考えた時期もあったそうだが、結局はエスクワイヤーのフロント側のピックアップをストラトのものと交換して問題を解決することにした。

b) 1975年後半?〜1976年前半頃

|

「黄色」を修理に出した時に「クリーンアップしてもらってピックアップも替えた」とあるが、リアのピックアップを1956年製のテレキャスター・ピックアップに替えているらしい。また、フロントにつけられたテレキャスター用のリズム・ピックアップをストラト用のものに変更してある。 フロントにストラトのピックアップをつけた2PU仕様は悪くはなかったようだが、この状態でのミドルポジションのサウンドにまだ満足できなかったそうで(ロリー曰く「ジェイムス・ブラウンみたいな音」)、この状態はあまり長くは続かなかった。 |

c) 1976年後半〜1980年代?

|

真ん中にもう一つストラト用のリズム・ピックアップを加えた3ピックアップ仕様になるのは1976年の中ごろのようで、1976年8月のレディング・フェスティバルの写真などで既に確認できている。また、ピックアップの切替スイッチも5ウェイ・スイッチに替えていて、ストラトと同じような使い方ができるようにしてある。それでもリア側のピックアップはテレキャスターののままで良かったそうで、そのことで「ストラトとも違う独特な音」が作れるようになったと満足していた。1977年の来日公演でもこの3PU仕様のエスクワイヤーが大活躍した。 また、同じような改造を白いテレキャスターにも施した。 |

c) d) 1987年頃?〜

|

現在のような「テレキャスター」状態に戻ったのは、『Player』2006年10月号の特集記事によると1990年代とのことだが、1987年のインタビューで「元に戻した」という話をしていたり、この年にリリースされたアルバム『Defender』の宣伝用写真などに既に2ピックアップのテレキャスター状態になったエスクワイヤーを抱えた姿が写っていることなどから、この時期までには元の「テレキャスター状態」に戻したようだ。また、この際にブリッジ・プレートも変えたようで、現在のはボディ裏から弦を通す、一般的なテレキャスター/エスクワイヤーの仕様のものに変更になっている(+それにさらにトップローディング用の穴を追加で開けてあるようだ)。

現在のような「テレキャスター」状態に戻ったのは、『Player』2006年10月号の特集記事によると1990年代とのことだが、1987年のインタビューで「元に戻した」という話をしていたり、この年にリリースされたアルバム『Defender』の宣伝用写真などに既に2ピックアップのテレキャスター状態になったエスクワイヤーを抱えた姿が写っていることなどから、この時期までには元の「テレキャスター状態」に戻したようだ。また、この際にブリッジ・プレートも変えたようで、現在のはボディ裏から弦を通す、一般的なテレキャスター/エスクワイヤーの仕様のものに変更になっている(+それにさらにトップローディング用の穴を追加で開けてあるようだ)。

|

紆余曲折あったが最終的にはノーマルな状態で使うのが一番自然と思ったか、白のテレキャスターも黒のエスクワイヤーも所謂「テレキャスター」の状態に戻しているが、エスクワイヤーのフロント・ピックアップを取り除いて「ノーマルなエスクワイヤー」にする気は無かったようだ。無謀な改造とも思えるようなこともいろいろしていたようだが、かなりのお気に入りであったこの2本のギターを「どうにか活躍できるように」と画策していたことは理解できる気がする。

なお、白いテレキャスターも黒いエスクワイヤーも、晩年のアルバムのレコーディングではかなり良く使用されており、アルバムに彩を添えるのに一役買っている。

エスクワイヤーの現状

最後に「黒いエスクワイヤー」の現在の状態を見ていこう。

1977年 ヘッド部分 |

2005年 ヘッド部分 |

1977年 ブリッジ |

2005年 ブリッジ |

ヘッド部分あまり変化なし。ロゴも比較的綺麗に残っている。 1弦と2弦が途中から切れてしまっている |

ブリッジ1977年のはトップ・ローディング2005年はボディ・スルーに(※) ボディに穴を開けてしまったか..(もったいない!) |

1977年 コントロール部 |

2005年 コントロール部 |

1977年 ボディ |

2005年 ボディ |

コントロール部ブレートが取り替えられて綺麗になっているセレクター・スイッチのノブがなくなっている.. |

ボディ塗装の状態がかなり悪いあちこちにひび割れのようなものがみられる |

有名なあのストラトほどではないが、かなり使い込まれたエスクワイヤー。細かい部品の交換などが施され、ジャンボ・フレットへの交換などの機能的な改造もあり「殆ど原型をとどめていない」(『Player』2006年10月号)状態であるが、ビンテージとはいえガラス・ケースにしまっておくギターなどではなく、手を入れながらもなんとか使いこなそうとした跡が見られる(弦についてはその後展示会などもあった関係からか、綺麗に張りなおされているそうだ)。

2本の弦が外れ、セレクター・スイッチのノブもなくなり、塗装がひび割れた現在のこの姿はなんとも物悲しい感じもするが、70年代の初めからロリーとともに戦ってきた歴史のようなものも感じられる。

※ブリッジ・プレートの状態について(追記/2011.12.10)

記事アップの後、当記事と画像をご覧になったギターに詳しい方から、「2005年の状態のブリッジ・プレートには底面の他に後方壁面にもトップローディング用の穴が開いているのではないか?」とご指摘をいただきました。正面からの画像だけでは解り難かったので、ロリー友のWimさんに他の角度からの写真を探してもらい、確認した結果、1987年ごろは底面に穴の開いたプレートでトップローディング状態で使用していることが解りました。

2005年の状態もおそらく同じプレートが付いていると思われるので(但し、弦はボディ・スルーで張られていて、ボディに穴が開いていることはオフィシャルに確認済)底面・壁面の両方に弦を通す穴のついたタイプのものを使用していたことは間違いないようです。

1959年の中頃〜60年頃に製造されたテレキャスターにはプレートの底面と壁面の両方に穴を開けたものがついているそうですが、その頃のものはプレートの「Fender」の刻印がピックアップと平行に斜めについているのに対し、このプレートの刻印は1963年以降に見られる水平方向に刻印がしてあります。なので、おそらくロリーが通常のプレートに追加でトップローディング用にも穴を開け、どちらにでも使用できるようにしたものと思われます。

ご連絡いただいたCherryさん、Dannyさんありがとうございました。

(DannyさんのRickenbackerのページが素晴らしいです。美しいギターが沢山載っています。)

→ 参考文献:参照した過去の雑誌記事等からの抜書き、引用と翻訳文があります。さらに興味を持った方、是非ご覧ください。

# テレキャスターの仕様:『テレキャスター・オーソリティ』今井康雅(2011年シンコーミュージック・エンタテイメント)

# 画像:『Player』2006年10月号(ロリー・ギャラガー・ギア・コレクション1)、『Guitar & Bass』2005年7月号

→ 参考YouTube動画集:この記事に関連したYouTube動画を年代順にたくさん貼り付けてあります。参考に。